Ретинопатия

- 2022-09-02 03:10:39

- 2024-01-25 08:18:11

- 360

Ретинопатия — это поражение сосудов сетчатки, из‑за которого нарушается ее кровоснабжение и постепенно страдает зрение, вплоть до необратимых изменений и слепоты в тяжелых случаях. Болезнь часто развивается без боли и заметных ранних признаков, поэтому люди нередко обращаются поздно. Типичные жалобы включают плавающие пятна и пелену, мерцание, «мушки», сужение полей зрения и прогрессирующее снижение остроты. Риск повышают диабет, гипертония, атеросклероз и сосудистые нарушения, а у недоношенных возможна особая форма — ретинопатия недоношенных. Своевременная диагностика и лечение позволяют замедлить процесс и сохранить зрительные функции, если начать терапию на доклинических и ранних стадиях.

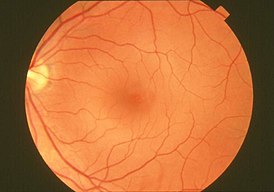

Диагностика комплексная: офтальмоскопия, периметрия, тонометрия и УЗИ глаза помогают оценить состояние сетчатки и осложнения. Для сосудистой картины применяют флуоресцентную ангиографию, которая показывает утечки красителя, микроаневризмы и неоваскуляризацию. Объем обследования подбирают индивидуально, с учетом жалоб и факторов риска.

Флуоресцентная ангиография особенно информативна при подозрении на ишемию, окклюзии и пролиферативные формы, так как визуализирует сосудистую сеть и зоны нарушения барьера. Исследование выполняют с внутривенным введением флуоресцеина и серией снимков, что позволяет планировать тактику — от наблюдения до вмешательства. Дополняют диагностику электрофизиологические тесты, оптическая когерентная томография и лазерное сканирование для оценки структуры и функции сетчатки. Такой подход помогает выявлять изменения до появления выраженных симптомов и мониторировать эффект лечения.

Лечение направлено на контроль причин: коррекция сахара и давления, сосудистые и антиагрегантные/антикоагулянтные подходы по показаниям, витамины и метаболическая поддержка сетчатки. При прогрессировании применяют лазеркоагуляцию для укрепления сетчатки, выключения ишемизированных зон и остановки роста новых хрупких сосудов. Метод снижает риск гемофтальма, тракционной отслойки и вторичной глаукомы; при своевременном проведении позволяет длительно удерживать зрение у значительной части пациентов. В тяжелых случаях возможны инъекции препаратов в стекловидное тело и витрэктомия при отслойке или выраженном помутнении среды. Решение всегда индивидуально и зависит от стадии, сопутствующих болезней и скорости прогрессирования.

Профилактика и наблюдение критичны: регулярные осмотры у офтальмолога для людей с диабетом, гипертонией и сосудистой патологией снижают риск позднего выявления. Важно обращать внимание на внезапные «мушки», вспышки, пелену и падение зрения, не откладывая визит к специалисту. У недоношенных лазерное профилактическое лечение аваскулярных зон позволяет предотвратить тяжелые исходы по данным наблюдений различных авторов. Чем раньше начат контроль факторов риска и терапия, тем выше шанс избежать осложнений и сохранить рабочее зрение. Регулярный мониторинг после проведенных процедур помогает вовремя корректировать план лечения и удерживать стабильность результата.

Причины Ретинопатии

Причины ретинопатии сводятся к повреждению сосудов сетчатки при системных нарушениях обмена и давления, из-за чего ткани недополучают кислород и запускают каскад неблагоприятных изменений. Ключевые группы факторов — сахарный диабет, артериальная гипертензия, атеросклероз и болезни крови, усиливающие ломкость и проницаемость капилляров. Чем дольше действуют эти причины, тем выше риск ишемии и роста аномальных сосудов, приводящих к кровоизлияниям и отеку макулы. Свою роль играют патологии почек, курение, избыток соли, низкая активность и ожирение, которые ускоряют сосудистые изменения. У недоношенных детей особая форма связана с незрелостью сетчатки и уязвимостью микроциркуляции.

Диабетическая ретинопатия развивается из-за хронически повышенной глюкозы, запускающей гликирование белков, оксидативный стресс и сдвиг вазоактивных факторов, что ведет к микрососудистому повреждению. На фоне гипоксии растет VEGF, формируются хрупкие новообразованные сосуды, склонные к кровоизлияниям и тракциям. Прогрессирование ускоряют длительность диабета, плохая компенсация, гипертензия, дислипидемия, нефропатия и табакокурение. В итоге формируются непролиферативные, препролиферативные и пролиферативные стадии с нарастающими рисками отека и отслойки. Ранний контроль гликемии принципиально снижает вероятность тяжелых изменений сетчатки.

Гипертоническая ретинопатия обусловлена длительным повышением артериального давления, вазоспазмом и последующим склерозом артериол, что нарушает перфузию сетчатки. Усиливают риск соль в рационе, ожирение, курение, низкая активность и сопутствующий атеросклероз.

Патогенез гипертонических форм проходит через этапы вазоконстрикции, утолщения стенок сосудов и артерио-венозных перекрестов, отражающих нарастающую механическую компрессию вен. Склеротические изменения приводят к признакам «медной» и «серебряной проволоки», повышению проницаемости барьера и экссудативным очагам. На фоне некроза клеток сосудистой стенки усиливается ишемия, что поддерживает порочный круг микрососудистого повреждения. Клинические проявления часто запаздывают, поэтому контроль давления — базовое условие профилактики. Генетическая предрасположенность и коморбидность с сердечно-сосудистыми болезнями увеличивают вероятность ретинальных поражений. Своевременная коррекция факторов образа жизни заметно снижает темпы прогрессирования.

Другие причины включают тромбозы ретинальных сосудов, болезни крови (анемии, полицитемии, лейкозы), патологии почек и травмы, которые ухудшают отток или реологию крови и провоцируют ишемию сетчатки. Атеросклероз системно повреждает эндотелий и ускоряет артериолосклероз, усиливая риск ретинопатий даже без выраженных симптомов. У новорожденных, особенно глубоко недоношенных, незрелость сетчатки и колебания кислородной поддержки повышают риск специфической ретинопатии.

Практически все причины сходятся в механизмах: эндотелиальная дисфункция, гипоксия, воспалительные и тромботические сдвиги, приводящие к микроаневризмам, утечкам и неоваскуляризации. Нагрузку усиливают метаболические факторы — гипергликемия, дислипидемия, гипертония, снижающие резерв ауторегуляции сосудов сетчатки. Поэтому ключ к профилактике — стойкий контроль сахара и давления, коррекция липидов и отказ от курения. Чем стабильнее эти параметры, тем меньше риск тяжелых ретинальных осложнений и утраты зрения.

Симптомы Ретинопатии

Симптомы ретинопатии подкрадываются тихо: сначала кажется, что зрение просто устает, но постепенно появляются «мушки», пелена и размытость контуров предметов. Часто выпадают отдельные участки изображения — скотомы — из‑за чего буквы «прыгают», а строки расползаются при чтении. Болевых ощущений нет, поэтому насторожить должны любые внезапные изменения четкости и контраста, особенно на одном глазу. По мере прогрессирования добавляются мерцания, фотопсии и затуманивание, мешающие работе на близком расстоянии и в условиях сумерек.

При диабетической ретинопатии типичны колебания зрения, плавающие пятна и эффект тумана, а ключевую роль в снижении четкости играет макулярный отек — накопление жидкости в центре сетчатки. Он делает чтение и работу с деталями особенно сложными, хотя иногда на ранних этапах жалобы минимальны или нестабильны. На пролиферативной стадии возможны внезапные «занавесы» и резкая безболевая потеря зрения при кровоизлиянии в стекловидное тело или тракционной отслойке. Непролиферативные формы могут долго сохранять относительную остроту, но сопровождаются микрокровоизлияниями и экссудатами, что заметно при осмотре глазного дна. Пациенты часто описывают трудности с различением мелких деталей и колебания четкости в течение дня. Любые такие сигналы — повод для срочной проверки у офтальмолога, даже при отсутствии боли.

Гипертоническая ретинопатия долго не проявляется, но затем появляются утомляемость глаз, «мушки», пелена и ухудшение видимости в сумерках. На пике давления возможны вспышки и искажения формы объектов — метаморфопсии, что пациенты нередко принимают за «ауру» перед кризом. Нарастающая проницаемость сосудов и экссудация дают участки помутнения, а при тяжелом течении возможны кровоизлияния с падением зрения. Важный настораживающий момент — внезапное сужение поля зрения или выпадение его сектора при острых сосудистых событиях.

Общие для ретинопатий жалобы — плавающие пятна, туман, «сетка» перед глазами, мерцания и расфокусировка при смене освещения. Симптомы усиливаются при нагрузках, скачках сахара и давления, а также в условиях плохого освещения и длительной работы вблизи.

Нарушение центрального зрения проявляется размытостью текста, падением контраста и «выпадением» букв, а периферическое — незаметными столкновениями с предметами сбоку и трудностями в навигации. Пациенты описывают двоящиеся линии, искривления и «волны» на прямых объектах, что указывает на вовлечение макулы и отек. Внезапная «черная завеса» или резкое падение четкости — типичные признаки кровоизлияния или отслойки и требуют немедленного осмотра. Даже эпизодическое улучшение не исключает прогрессирования процесса, поскольку повреждения сетчатки могут накапливаться бессимптомно. Регулярные жалобы на мерцание и «мухи» на фоне диабета или гипертензии — серьезный риск‑маркер осложнений.

Осложнения при Ретинопатии

Осложнения ретинопатии могут привести к частичной или полной потере зрения, что кардинально меняет жизнь человека и часто становится причиной инвалидности. Самые опасные последствия — это отслойка сетчатки, кровоизлияния в стекловидное тело, вторичная глаукома и макулярный отек, которые развиваются без боли, но быстро разрушают зрительные функции. Пролиферативные формы особенно коварны, поскольку хрупкие новообразованные сосуды легко рвутся, заливая глаз кровью и создавая рубцы. Диабетический макулярный отек поражает центр зрения и делает невозможным чтение, письмо и работу с мелкими деталями, хотя периферическое зрение может оставаться нормальным.

Гемофтальм — это массивное кровоизлияние в стекловидное тело, при котором человек внезапно теряет зрение из‑за «занавеса» крови перед глазами. Чаще всего это происходит на фоне пролиферативной ретинопатии, когда новообразованные сосуды лопаются от небольшого напряжения или даже спонтанно. Кровь может рассосаться частично, но оставляет плотные помутнения и спайки, которые тянут сетчатку и провоцируют ее отслойку. При повторных кровоизлияниях формируются фиброзные тяжи между стекловидным телом и сетчаткой, что постепенно стягивает и деформирует ткани. Тракционная отслойка особенно опасна в области макулы, где сосредоточены клетки, отвечающие за центральное зрение. Без срочного хирургического вмешательства отслоенные участки сетчатки необратимо погибают, оставляя постоянные слепые зоны. Даже успешное лечение не всегда возвращает исходную остроту зрения из‑за рубцовых изменений.

Неоваскулярная глаукома развивается, когда новообразованные сосуды прорастают в переднюю камеру глаза и блокируют отток внутриглазной жидкости. Давление внутри глаза резко повышается, сдавливая зрительный нерв и вызывая его атрофию. Этот вид глаукомы плохо поддается стандартному лечению каплями и часто требует сложных операций. Болевой синдром может быть интенсивным, сопровождаться тошнотой и рвотой. Без экстренного вмешательства зрение теряется безвозвратно в течение нескольких недель.

Диабетический макулярный отек становится ведущей причиной слепоты у людей с сахарным диабетом, развиваясь даже на ранних стадиях ретинопатии. Накопление жидкости в центральной зоне сетчатки нарушает работу фоторецепторов, отвечающих за четкое зрение и цветовосприятие.

Рубцевание стекловидного тела и вторичная катаракта — частые поздние осложнения, которые дополнительно снижают прозрачность оптических сред глаза. Фиброзные изменения делают невозможными многие виды хирургического лечения и ухудшают прогноз восстановления зрения. У детей с ретинопатией недоношенных поздние осложнения включают высокую близорукость, амблиопию («ленивый глаз»), косоглазие и глаукому. Даже при благоприятном исходе такие дети нуждаются в постоянном наблюдении офтальмолога до совершеннолетия. Атрофия зрительного нерва — финальная стадия многих форм ретинопатии, когда нервные волокна погибают от длительной гипоксии и сдавления.

Тромбозы вен сетчатки усугубляют течение гипертонической и атеросклеротической ретинопатии, вызывая обширные кровоизлияния и отек. При анемиях ретинопатия может осложняться субретинальными кровоизлияниями и экссудативной отслойкой сетчатки. Беременность на фоне ретинопатии создает дополнительные риски прогрессирования болезни из‑за гормональных изменений и нагрузки на сосудистую систему. В тяжелых случаях это становится показанием к прерыванию беременности или досрочному родоразрешению. Комбинированные осложнения — отслойка плюс глаукома, макулярный отек плюс катаракта — особенно трудны для лечения и имеют неблагоприятный прогноз. Своевременная диагностика и активное лечение основного заболевания — единственный способ предотвратить развитие этих грозных осложнений.

Лечение Ретинопатии

Лечение ретинопатии строится на двух опорах: строгий контроль системных факторов и целевые офтальмологические вмешательства для защиты сетчатки от ишемии и неоваскуляризации. Первый шаг всегда — стабилизация сахара, давления и липидов, потому что без этого любые местные процедуры дают краткий эффект и быстро теряют силу. Параллельно выбирают тактику по стадии: наблюдение, лазер, интравитреальные инъекции или хирургия.

Лазеркоагуляция остается базовым методом при пролиферативных формах: панретинальная коагуляция «выключает» ишемизированные зоны и подавляет стимул к росту хрупких сосудов, снижая риск гемофтальма и тракций. При макулярном отеке применяют фокальную или «решетчатую» фотокоагуляцию, нацеленную на точки утечек, чтобы восстановить барьер и уменьшить отек. Важна точная селекция: центр макулы бережно обходят, чтобы не повредить ключевую для чтения зону. Эффективность выше на ранних стадиях, когда фиброз и тракции еще не развились. Лазер часто комбинируют с инъекциями анти‑VEGF, которые быстро подавляют активную неоваскуляризацию и уменьшают экссудацию. Такой подход помогает стабилизировать глаз до плановой хирургии или позволяет избежать ее при хорошем ответе. Регулярный контроль после процедур обязателен, чтобы вовремя добавлять или корректировать терапию.

Интравитреальная терапия анти‑VEGF (ранибизумаб, афлиберцепт, бевацизумаб) стала стандартом при диабетическом макулярном отеке и активной неоваскуляризации: она блокирует ключевой фактор роста сосудов и уменьшает проницаемость капилляров. У части пациентов применяются стероиды (например, дексаметазоновый имплант) как вторая линия при недостаточном ответе или противопоказаниях к частым инъекциям анти‑VEGF.

Когда стекловидное тело помутнено кровью или сформировались фиброваскулярные тяжеи с угрозой отслойки, показана витрэктомия: удаляют мутные массы, расслаивают пленки и восстанавливают контакт сетчатки с сосудистой оболочкой. Часто вмешательство дополняют эндолазером прямо на операции, чтобы «закрыть» ишемические участки и уменьшить риск повторных кровотечений. Предоперационное введение анти‑VEGF помогает снизить кровоточивость неоваскулярных мембран и облегчает ход операции. После витрэктомии важны контроль давления, профилактика воспаления и мониторинг макулярного статуса по ОКТ. Сроки восстановления зависят от исходной тяжести и сопутствующих болезней, но ранняя активизация зрения обычно лучше при своевременном вмешательстве. При рецидивах применяют комбинированные схемы, соединяя хирургию с повторными инъекциями и дополнительной лазерной обработкой.

Системная коррекция — не менее важная часть: целевые уровни HbA1c, давление ниже индивидуального порога и нормализация липидов снижают вероятность рецидива отека и новых кровоизлияний. Курение и высокосолевая диета усиливают сосудистый стресс и ухудшают ответ на лечение, поэтому их исключают с первого дня. Обучение самоконтролю, режиму нагрузок и регулярным осмотрам помогает поймать «тихие» ухудшения до симптомов. При отсутствии стабильности метаболизма любая локальная терапия дает временный эффект, что повышает потребность в повторных вмешательствах.

Отдельное направление — ретинопатия недоношенных: здесь применяют лазерную коагуляцию аваскулярных зон и/или анти‑VEGF, что позволяет контролировать задние агрессивные формы и уменьшить травматичность лечения. Ингибиторы ангиогенеза показали высокую эффективность у сложных пациентов, включая случаи с узким зрачком и мутными средами, где лазер технически затруднен. Выбор метода зависит от стадии, зоны поражения, состояния ребёнка и риска системных эффектов, поэтому решение принимается консилиумом. В послеоперационном периоде требуется длительное наблюдение, потому что рост глаза и сосудистой сети продолжается и возможны поздние рецидивы. Гипербарическая оксигенация упоминается как вспомогательный подход в некоторых протоколах, улучшая кислородоснабжение тканей, но применяется селективно и не заменяет базовые методы. Во всех сценариях цель одна: остановить прогрессирование, сохранить функциональное зрение и минимизировать потребность в повторных операциях за счет точной, поэтапной тактики.

Какие врачи лечат Ретинопатии

Офтальмолог – врач, специализирующийся на диагностике и лечении заболеваний глаз. Офтальмолог проводит основные обследования, такие как офтальмоскопия, биомикроскопия и флуоресцентная ангиография глазного дна, оценивая состояние сетчатки и других структур глаза. Также офтальмолог назначает необходимые лечебные процедуры, включая лазеркоагуляцию сетчатки и другие хирургические вмешательства.

Невролог – специалист, занимающийся заболеваниями нервной системы. Поскольку ретинопатия может сопровождаться поражением зрительного нерва, консультация невролога помогает оценить состояние нервных путей и выявить возможные неврологические осложнения. Невролог также участвует в комплексной оценке пациента, особенно при наличии симптомов, указывающих на неврологические проблемы.

Кардиолог – врач, специализирующийся на заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Поскольку гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания могут быть причиной ретинопатии, кардиолог оценивает состояние сердца и сосудов, назначает соответствующее лечение для контроля артериального давления и улучшения кровообращения. Совместная работа офтальмолога и кардиолога помогает эффективно управлять заболеванием и предотвращать его прогрессирование.

Эндокринолог – специалист по заболеваниям эндокринной системы, включая сахарный диабет. Диабетическая ретинопатия является одним из наиболее распространенных видов ретинопатии, и эндокринолог играет ключевую роль в контроле уровня сахара в крови. Эндокринолог назначает соответствующую терапию для управления диабетом, что помогает предотвратить или замедлить развитие ретинопатии.

Методы и принципы лечения

Методы и принципы лечения ретинопатии строятся на сочетании системного контроля факторов риска и локальных вмешательств, которые защищают сетчатку от ишемии и роста новых сосудов. Базовая идея проста: стабилизировать фон и точечно воздействовать на глаз, чтобы остановить каскад осложнений. План выбирают по стадии, учитывая жалобы, данные осмотра, ОКТ и динамику изменений.

Системное ведение включает поддержание целевых показателей сахара, давления и липидов, отказ от курения и работу с питанием и нагрузками, потому что без этого местные процедуры дают кратковременный эффект. Регулярный скрининг с фотофонди и осмотром после расширения зрачка позволяет ловить угрозы до симптомов и своевременно назначать вмешательства. График наблюдения индивидуализируют: при высоком риске визиты делают чаще, при стабильной картине — по регламенту программы. Такой подход снижает вероятность позднего выявления и уменьшает нужду в экстренной хирургии. Командная работа офтальмолога с эндокринологом и кардиологом повышает устойчивость результата.

Локальные офтальмологические методы опираются на три блока: световое воздействие на сетчатку, внутриглазные инъекции по показаниям и хирургическое удаление мутных масс или тяжеи. Комбинации и очередность зависят от активности процесса, наличия отека в макуле и риска кровоизлияния.

Лазерная фотокоагуляция «выключает» ишемизированные участки и снижает стимул к росту хрупких сосудов, что уменьшает риск гемофтальма и тракций. Панретинальная схема применяется при пролиферативном процессе, а фокальная/решетчатая — при утечках в макуле вдали от центра. Чем раньше она проведена при показаниях, тем меньше шанс фиброзных пленок и тяжеи. Метод часто сочетают с инъекционным подходом, чтобы быстрее приглушить активность сосудистых факторов и экссудацию. Визуальный контроль эффективности ведут по ОКТ и фотографии глазного дна в динамике. Если картина спокойная, интервалы наблюдения расширяют, оставаясь в рамках скринингового протокола. При рецидивах возвращаются к точечной обработке зон утечки, пересматривают фоновые цели по давлению и сахару. Такой цикл «оценка — воздействие — проверка» лежит в основе долгосрочного удержания зрения.

Внутриглазные инъекции направлены на подавление патологической проницаемости и новообразования сосудов, уменьшая отек центральной зоны и стабилизируя картину дна. Их применяют курсами с последующим наблюдением и возможными поддерживающими введениями по схеме «по мере потребности». Решение о продолжении принимают на основании жалоб, остроты зрения и объективных метрик толщины сетчатки по ОКТ. Такой мониторинг помогает избежать избыточных процедур и не упустить рецидив.

Хирургическая тактика показана при стойком помутнении сред, организованной крови и тракциях: удаление стекловидного тела, рассечение пленок и эндолазер возвращают прозрачность оптического пути и снижают риск отслойки. Нередко вмешательство дополняют предоперационным подавлением сосудистой активности, чтобы уменьшить кровоточивость во время манипуляций. После операции критичны контроль давления, воспаления и регулярные проверки по ОКТ и фотографиям, чтобы вовремя корректировать план.

Чем и как лечат Ретинопатия

Лечат ретинопатию сочетанием системных мер и локальных процедур: сначала наводят порядок с факторами риска, затем точечно защищают сетчатку от кислородного голодания и роста хрупких сосудов. Такой подход останавливает каскад осложнений и помогает сохранить рабочее зрение на долгий срок. Тактика подбирается по виду и стадии процесса, наличию отека в центре сетчатки и риску кровоизлияния. Основа успеха — регулярный контроль состояния и своевременное расширение терапии при первых признаках активности. Важно понимать, что цель вмешательств — не «суперзрение», а стабилизация и предотвращение ухудшений.

Системный блок включает устойчивые цели по сахару, давлению и липидам, отказ от курения, коррекцию питания и режима нагрузок. Без этих шагов местные процедуры дают краткий эффект и требуют частых повторений.

Лазерная фотокоагуляция «выключает» ишемизированные зоны и снижает стимул к росту новых сосудов, уменьшая риск гемофтальма и тракций. Применяются разные схемы: панретинальная — при пролиферативной активности, фокальная или «решетчатая» — при утечках вдали от центра. Эффективность выше при пошаговом выполнении в несколько сеансов с достаточным количеством коагулятов, что снижает осложнения и повышает стойкость результата. Перед и после процедуры оценивают картину по ангиографии и снимкам глазного дна для уточнения зон обработки. Лазер нередко сочетают с инъекционным подходом, чтобы быстрее приглушить активность процесса и уменьшить отек. Такой «дуэт» помогает стабилизировать глаз и иногда избежать срочной операции.

Внутриглазные инъекции направлены на снижение проницаемости сосудов и торможение роста патологической сети, что уменьшает отек центральной зоны и улучшает функциональные показатели. Их проводят курсами с контролем по томографии и осмотрам, подбирая интервалы под ответ тканей. При устойчивой ремиссии интервалы увеличивают, при рецидивах возвращаются к поддерживающим введениям. Такой мониторинг позволяет не перегружать лечение и вовремя реагировать на изменения.

Хирургия нужна при стойком помутнении сред, организованной крови, фиброваскулярных тяжеях и угрозе или факте отслойки сетчатки. Суть — удалить мутные массы, рассечь пленки, восстановить контакт сетчатки и выполнить обработку проблемных зон изнутри. Малоинвазивные техники с микропроколами сокращают время вмешательства и облегчают восстановление. Нередко перед операцией «успокаивают» сосудистую активность, чтобы снизить кровоточивость на столе. Во время вмешательства используют эндолазер для закрепления эффекта и профилактики рецидива. После операции важны контроль давления и воспаления, а также регулярные проверки по томографии и фотографиям глазного дна. Восстановление занимает недели и месяцы, его темпы зависят от исходной тяжести и сопутствующих болезней.

Дополнительно могут применяться вспомогательные методы, такие как кислородные процедуры под давлением и физиотерапия, которые включают по показаниям и не рассматривают как замену базовым подходам. У детей с незрелой сетчаткой подход индивидуализируют: часть форм наблюдают, часть — лечат лазером или комбинируют с инъекционным воздействием. Во всех сценариях решает своевременность: чем раньше начато этапное лечение и контроль фона, тем выше шансы сохранить зрение.

Профилактика

Профилактика ретинопатии держится на двух китах: регулярный скрининг и строгий контроль системных факторов риска, чтобы ловить изменения до симптомов и не давать им развернуться. Такой подход доказал эффективность в снижении потери зрения и позволяет вовремя запускать точечные вмешательства.

Скрининг при диабете стартует рано и проводится регулярно: в большинстве программ осмотр выполняют минимум раз в год с фотографированием глазного дна обученными специалистами. Интервалы корректируют по риску: при стабильной низкой вероятности прогрессии обсуждается расширение до 24 месяцев, а при высоком риске визиты участяют. Важна организованная система: реестр приглашений, стандартизированная съемка, централизованная градация изображений и четкие маршруты к лечению. Такой конвейер снижает число пропусков и ускоряет переход от выявления к терапии. Беременные с диабетом относятся к группе повышенного риска и нуждаются в более частых проверках в течение беременности и после родов. При выявленной ретинопатии частота осмотров возрастает: чем активнее процесс, тем короче интервалы наблюдения. Такой режим уменьшает вероятность поздних осложнений и экстренной хирургии.

Контроль системных факторов — краеугольный камень: стабильные уровни глюкозы, давление в целевом диапазоне и работа с липидным профилем заметно замедляют ухудшение сосудов сетчатки. Курение, избыток соли и низкая физическая активность усиливают сосудистый стресс, поэтому отказ от вредных привычек и умеренные нагрузки включают с первых недель. Офтальмологические визиты дополняют базовые обследования: измерение остроты зрения, тонометрия, осмотр дна после расширения зрачка. По показаниям добавляют оптическую когерентную томографию и ангиографию, чтобы видеть отек и зоны ишемии в деталях. Такой набор помогает вовремя корректировать план и предотвращать каскад осложнений. Последовательность «контроль фона — скрининг — раннее вмешательство» формирует устойчивую защиту зрения.

Для недоношенных ключ к профилактике — качественные протоколы выхаживания и мониторинг в определенные сроки с учетом зрелости сетчатки. Скрининг завершают после полной васкуляризации и регресса активного процесса, фиксируя критерии в карте наблюдения. Такой маршрут снижает риск тяжелых исходов и нужду в поздних вмешательствах.

Организационные детали решают многое: напоминания о визитах, удобные пункты съемки, быстрые ответы по результатам и прозрачные направления к специалистам сокращают потери на каждом шаге. Важно обучать пациентов распознавать «красные флаги» — внезапная «занавесь», вспышки, резкое падение зрения — чтобы обращаться вне графика. Командная работа офтальмолога, эндокринолога и врача общей практики позволяет синхронизировать цели по сахару, давлению и весу. Просвещение по питанию и активности помогает удерживать целевые значения между визитами. В цифровых программах полезны реестры, автоматические приглашения и телеметрия для удаленных территорий. Такой контур сохраняет постоянство наблюдения и минимизирует пропуски. В результате снижается частота тяжелых форм и потребность в экстренных операциях.

Сколько длится лечение при Ретинопатии

Сколько длится лечение ретинопатии, зависит от формы, стадии и набора процедур: это всегда марафон с этапами диагностики, активного вмешательства и последующего наблюдения. Лазер обычно выполняют курсом в несколько сеансов, а инъекции и осмотры растягиваются на месяцы и годы по индивидуальному графику. Хирургия решает острую проблему быстрее, но реабилитация и контроль сохраняются длительно. В среднем после ключевого вмешательства сохраняют частые визиты первые месяцы, затем интервалы расширяют при стабильной картине. При активизации процесса график снова уплотняют, возвращаясь к интенсивной фазе. Поэтому сроки — это не одна дата, а цикл «лечение — контроль — поддержка» с возвратами по необходимости.

Курс лазеркоагуляции обычно разбивают на 2–6 сессий с интервалами, каждый этап длится в среднем от 20 до 40 минут амбулаторно. Полный курс закрывают в течение недель или пары месяцев с последующим наблюдением и прицельными доработками при необходимости. Контрольные осмотры назначают дополнительно, первые — в ближайшие недели, затем по плану.

Инъекционная терапия строится курсами: стартовая фаза чаще включает ежемесячные введения до стабилизации, после чего интервалы увеличивают по режиму «лечить и продлевать». Типичные шаги — плюс 2–4 недели при спокойной картине и откат назад при признаках активности. На практике это означает регулярные визиты минимум несколько месяцев подряд, затем переход на поддерживающий темп. При хроническом отеке поддержка может длиться годами с редкими инъекциями и обязательным мониторингом по томографии. Несоблюдение графика часто приводит к «просыпанию» процесса и потере достигнутого эффекта. Поэтому длительность лечения инъекциями — это долгий отрезок с персонализированным ритмом.

После витрэктомии раннее восстановление занимает недели, а полноценная стабилизация зрения — месяцы, в среднем до 2–3, иногда до 3–6 при сложном фоне. График визитов плотный в первый месяц, затем реже при благоприятной динамике.

Скрининг и наблюдение не имеют «конечной даты»: при диабете стандарт — минимум раз в год, чаще при выявленных изменениях или во время беременности. После завершения активного лечения осмотры продолжаются, чтобы ловить рецидивы и вовремя повторять вмешательства. Интервалы корректируют по риску: стабильная картина — реже, признаки активности — чаще. Такой подход уменьшает экстренные операции и защищает результат на дистанции.

По срокам: лазер — несколько сессий в пределах недель–месяцев, затем периодические доработки по показаниям. Инъекции — месяцы активной фазы с переходом на удлиненные интервалы, нередко на годы. Хирургия — один этап вмешательства с восстановлением 2–8 недель и окончательным улучшением до 3–6 месяцев. Диагностика и контроль — пожизненно, с минимумом один визит в год при низком риске. Сдвиги графика всегда зависят от динамики по снимкам и тестам, а также от стабильности сахара и давления. При любой активизации возвращаются к плотному наблюдению и повторным процедурам. Такой цикл — нормальная стратегия при хроническом процессе и лучшая инвестиция в сохранение зрения.

Важная деталь — суммарная длительность лечения короче у тех, кто рано приходит и стабильно держит метаболические показатели. Наоборот, пропуски визитов и нерегулярность процедур растягивают процесс и повышают риск тяжелых исходов. Поэтому реальные сроки — это совместный проект пациента и команды с четкими контрольными точками и резервным планом. Такая дисциплина позволяет уменьшить число инъекций и операций и дольше держать зрение на рабочем уровне.

Какие врачи занимаются Ретинопатией

Специальности врачей занимающихся болезнью Ретинопатия.

-

Офтальмолог — это врач, который специализируется на диагностике и лечении заболеваний глаз Офтальмологи обучены проводить осмотр глаз, назначать лекарства и проводить хирургические операции для исправления проблем со зрением

Какие услуги обычно оказывают при Ретинопатии

Всего найдено 8 услуг связанных с болезнью Ретинопатия.

Криохирургическая

коагуляция – это хирургический метод, при котором используется жидкий азот для охлаждения тканей до температуры −196 градусов Цельсия для уничтожения пораженных тканей (например, образования опухолей) При помощи специального аппарата иммунные клетки заменяют клетки, уничтоженные низкой температурой

Лазерная коагуляция – это современная медицинская процедура, которая использует

лазерное излучение для остановки кровотечения и

коагуляции (свертывания) крови Эта процедура может быть применена в различных медицинских областях, включая хирургию, гинекологию, офтальмологию и дерматологию

Витрэктомия – это хирургическая процедура, направленная на удаление хрусталика из глаза, чаще всего из-за его помутнения или других

нарушений зрения Эта операция является одним из методов коррекции катаракты, которая является распространенным заболеванием глаз, особенно у пожилых людей

Оксигенобаротерапия, также известная как гипербарическая оксигенация, представляет собой метод лечения, основанный на воздействии на организм кислородом под повышенным атмосферным давлением Этот подход осуществляется в специальных устройствах, называемых барокамерами, где пациент находится в контролируемой атмосфере, наполненной чистым кислородом

Криохирургическая

коагуляция – это хирургический метод, при котором используется жидкий азот для охлаждения тканей до температуры −196 градусов Цельсия для уничтожения пораженных тканей (например, образования опухолей) При помощи специального аппарата иммунные клетки заменяют клетки, уничтоженные низкой температурой

Лазерная коагуляция – это современная медицинская процедура, которая использует

лазерное излучение для остановки кровотечения и

коагуляции (свертывания) крови Эта процедура может быть применена в различных медицинских областях, включая хирургию, гинекологию, офтальмологию и дерматологию

Витрэктомия – это хирургическая процедура, направленная на удаление хрусталика из глаза, чаще всего из-за его помутнения или других

нарушений зрения Эта операция является одним из методов коррекции катаракты, которая является распространенным заболеванием глаз, особенно у пожилых людей

Оксигенобаротерапия, также известная как гипербарическая оксигенация, представляет собой метод лечения, основанный на воздействии на организм кислородом под повышенным атмосферным давлением Этот подход осуществляется в специальных устройствах, называемых барокамерами, где пациент находится в контролируемой атмосфере, наполненной чистым кислородом

Какие процедуры проходят при заболевании Ретинопатия

Всего найдено 2 процедур назначаемых при заболевании Ретинопатия.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) глаз является методом диагностики офтальмологических заболеваний, который позволяет визуализировать строение глаза и оценить состояние его основных компонентов Этот метод обеспечивает возможность оценки глазных нервов, мышц и сосудов, а также детальное изучение хрусталика и сетчатки

Ультразвуковое исследование (УЗИ) глаз является методом диагностики офтальмологических заболеваний, который позволяет визуализировать строение глаза и оценить состояние его основных компонентов Этот метод обеспечивает возможность оценки глазных нервов, мышц и сосудов, а также детальное изучение хрусталика и сетчатки

Возможные симптомы при Ретинопатии

Всего найдено 7 симпотов связанных болезнью Ретинопатия.

Симптом "Точки перед глазами" или

мушки перед глазами (мушки, плавающие точки) является довольно распространенным явлением, описываемым людьми в разных возрастах Этот феномен часто ощущается как маленькие, черные или серые точки, которые двигаются перед глазами при перемещении глаз или взгляде на однородные поверхности, такие как яркое небо или стену

Снижение зрения — это состояние, которое может проявляться у любого человека в любом возрасте Оно влияет на качество жизни, делая обычные дела сложнее

Сужение поля зрения представляет собой медицинский симптом, который характеризуется уменьшением обзора или ограничением видимости вокруг центральной точки зрения Этот симптом может иметь разнообразные причины и часто связан с нарушениями зрительной системы или структур глаза

Кровоизлияние в сетчатку – это расширение и разрыв капилляров, что приводит к выходу крови в ткани сетчатки глаза Это может произойти в результате травмы, высокого кровяного давления, сахарного диабета, возрастных изменений или других факторов

Пелена перед глазами - это состояние, когда человек видит некое размытое пятно, мгновенные вспышки света или затуманивание зрения Этот симптом может появляться как изолированно, так и в сочетании с другими проблемами со зрением, такими как потеря четкости, двоение, ухудшение цветового зрения и т

Помутнение в глазах – это состояние, когда зрение становится размытым или появляются пятна перед глазами Оно может возникать внезапно или постепенно

Темные пятна перед глазами могут быть признаком возрастных изменений глазной сетчатки, но также могут свидетельствовать о более серьезных проблемах, таких как разрывы или отслойка сетчатки, глаукома, диабетическая ретинопатия или мигреневый аура Это состояние может проявляться в виде мерцающих зигзагов или точек разных размеров и интенсивности, которые могут быть постоянными или временными

Внимание! Не занимайтесь самолечением, чтобы поставить дигноз не достаточно найти один из представленных симптомов,

нужно проходить обследования, сдавать анализы, диагноз может ставить только профессиональный врач.